«Творчеством надо заниматься даже для себя»: Геннадий Майоров о новой книге, проблемах писателей и борьбе с чиновниками

Орловский писатель Майоров раскрыл любопытные детали нового романа «Казнь»

© Орловская областная библиотека им. Бунина

В январе 2025 года орловский писатель и журналист Геннадий Майоров представил общественности сигнальный экземпляр своей книги «Казнь», сюжет которой складывается вокруг противостояния советской и германской разведок в прошлом веке. При этом полностью выпустить тираж романа планируется к 9 мая. «Орловские новости» поговорили с Геннадием Майоровым о самой книге, о том, когда в Орле появятся новые Тургеневы и Андреевы, борьбе с местными чиновниками и многом другом.

- Геннадий Николаевич, в этом году вы презентовали приключенческий роман «Казнь». В данной книге художественный вымысел переплетается с реальными фактами. Расскажите подробнее об этом.

– Действительно, я объединил вымышленный сюжет с документальными фактами. Мне понадобилось 20 лет, чтобы раскопать неизвестные страницы истории Орла времён оккупации города. Поскольку все продолжают пользоваться советскими источниками, содержащими множество искажений, эти факты никому не были известны. Я же стал копаться в американских и немецких архивах, к которым доступ нам разрешён.

– Это всё происходило дистанционно?

– Да, дистанционно. В Германии достаточно много открытых архивов – и Гестапо, и Абвера (орган военной разведки и контрразведки Германской империи, Веймарской республики и нацистской Германии) и других. С помощью соотечественников за рубежом и немецких историков удалось ликвидировать много «белых пятен».

– Чего вы хотели добиться, приступая к роману?

– Я хотел понять, что происходило в Орле во время войны – ведь многое истолковано неверно. К примеру, на сайтах наших администраций я увидел любопытный факт: в ноябре 1941 года советские партизаны проникли в оккупированный немцами Орёл и взорвали с помощью бутылок с зажигательной смесью гостиницу «Коммуналь», где проходил банкет. Тогда якобы удалось уничтожить 150 немецких офицеров. Мне хотелось узнать подробности. Однако, опросив многих очевидцев того периода, выяснилось, что никакой гостиницы в Торговых рядах Орла не существовало, но была столовая при рынке. Кроме того, посудите сами, невозможно уничтожить 150 человек бутылками с зажигательной смесью. Тогда уж надо было подложить фугас. Более того, в тот период у немцев были перебои с продовольствием, а командующий 2-й танковой группы (армии) генерал Гудериан находился под Тулой. И ни о каком банкете и уничтожении большого количества отборных офицеров в немецких сводках ни слова. Видите, какие были нестыковки.

Позднее мне удавалось связаться с бывшими начальниками НКВД, руководителями наших архивов. Они, в свою очередь, признавались в том, что это была непроверенная информация, прозвучавшая в сводке Совинформбюро, которая, возможно, нравилась вышестоящему руководству.

– Правильно понимаю, работая с архивами, у вас появилась идея создать роман?

– Да. Для того чтобы нарисовать объективную картину того времени, важно рассматривать ситуацию со всех сторон. Важно понимать любые нюансы поступков людей с обеих сторон. Ведь не все немцы были фашистами, не все поддерживали варварский режим Гитлера и его окружения.

Безусловно, я двумя руками за то, что враги должны отвечать за свои поступки. В то же время надо разбираться, кто что сделал. Нельзя всех зачищать под одну гребёнку.

Понимаете, в моей книге прослеживаются судьбы вымышленных и настоящих героев: как они жили, о чём мечтали до войны, как затем под тяжестью обстоятельств менялось их мировоззрение, как закалялся или ломался характер и, наконец, какими они стали уже в 80-х годах. Все судьбы моих героев интересны и противоречивы. Они попадают в замысловатые перипетии уже послевоенного времени. Преодолевая тяжелейшие испытания. Но это надо читать. Пересказывать книгу бесполезно.

– У вашего главного героя есть реальный прототип?

– Это образ собирательный. Тем не менее, я десять лет плотно сотрудничал с писателем и чекистом Матвеем Мартыновым, который много рассказывал о тех вещах, которые не принято было выносить наружу. Достаточно сказать, что он, преодолевая ведомственное сопротивление, сумел доказать, что в Орле во время оккупации было много истинных патриотов, вредивших врагу, но непрофессиональных и наивных, которых легко вычисляли спецы из того же абвера. Именно с его подачи почти сто человек спустя двадцать лет были награждены медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», в основном – посмертно. Поэтому что-то от его образа я воплотил в главном герое Михаиле Тенишеве. Он – лицо вымышленное, долгое время не подозревал, что ему завещан княжеский титул. Тенишев – патриот своей страны до мозга костей. Но он не приемлет фальши, двуличности, ложной догматики. Он пытается отделяет зёрна от плевел, помогает невинно осуждённым, хотя и понимает, что противостоять той системе себе дороже.

– Получается, вы даже про немцев пишете в хорошем плане?

– Не то, чтобы в хорошем плане. Я просто пытаюсь разобраться в судьбах людей. Конечно, среди них были явные враги, особенно гестаповцы, которые без разбора уничтожали евреев и русских. Однако были среди них и обычные немцы, которым не нравились губительные планы главарей Третьего рейха. Например, по многочисленным свидетельствам, при наступлении советских войск на Орёл некоторые немцы предупреждали мирное население о бомбёжках.

Всё неоднозначно в этой жизни. Я попытался разобраться в этих хитросплетениях эпохи, осуждая нацизм по полной программе. Но, тем не менее, задался целью препарировать судьбы как своих, так и чужих. Очень много интересного узнал. Абсолютно недопустимо по чьей-то указке, с чьих-то слов навешивать ярлыки. Нельзя всех одной краской мазать. В то жестокое время, скажем, из-за безразборных казней погибло очень много советских и немецких офицеров.

– Никаких проблем с выпуском книги не было?

– Отвечу так: я делю писателей на две группы – исследователи и летописцы. Последние «поют» с чужого голоса. Быть исследователем – во многом неблагодарная стезя. Это всё равно, что идти по минному полю, но зато, как первопроходец, ты останешься в истории. То, что кто-то чем-то недоволен, мне всё равно. Скажу, что Бальзак в своё время написал роман «Корсары». Ему очень не понравилось, что книгой никто не интересовался. Тогда он решил купить типографию и самостоятельно издавать книги. Современным языком, освоил маркетинг.

Я сейчас этим и занимаюсь. Я ни от кого не завишу и у меня есть определённый круг читателей. Для них я и пишу.

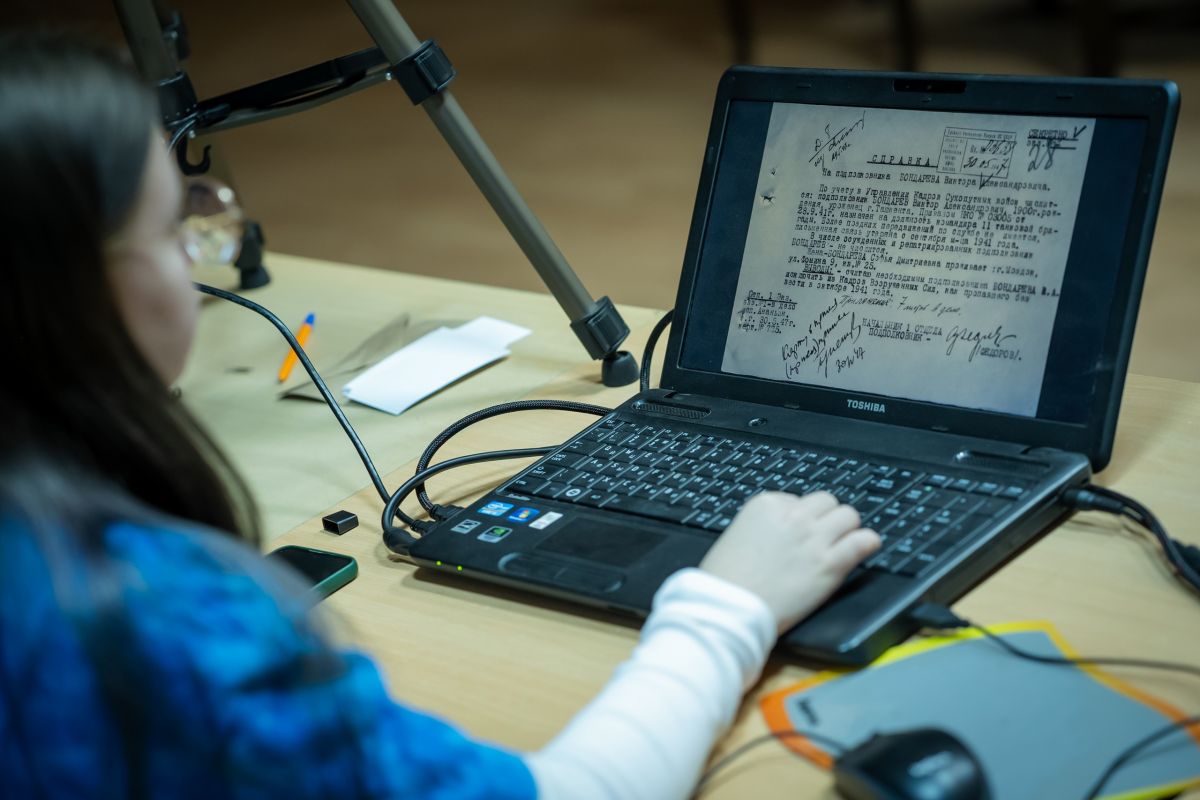

Фото с презентации романа "Казнь", источник "Бунинка"

– Геннадий Николаевич, как обстоят дела с орловскими молодыми дарованиями?

– У нас молодыми занимается Академия изящной словесности «Орлея», которую возглавляет Наталия Елизарова. По совместительству она ещё и литературный редактор наших журналов и альманахов.

Наталия проводит онлайн-семинары и конкурсы. Для тех, кто проявляет интерес к литературному творчеству и совершенствуется, она выбивает в министерстве культуры стипендии на издание их первых книг.

– Охотно ли молодые орловцы участвуют в таких конкурсах?

– Несмотря на то, что Орёл называется третьей литературной столицей, от орловцев почти не поступает заявок на участие в конкурсе. Исключением остается Мценск, где работают увлечённые учителя русского языка и библиотекари. Удивительно, но к нам приезжают лауреаты из Владивостока, Красноярска и других отдалённых точек, а местные чиновники не удосуживаются донести наши планы до орловских школьников и студентов. Из 600 участников конкурса «Спасите пушкинский язык!» ребят из Донбасса было намного больше, чем юных орловцев. Нам приходится, прилагая большие усилия, находить в орловской глубинке талантливых молодых литераторов и помогать им совершенствовать своё мастерство. Без ложной скромности скажу, что за последние пять лет нам удалось «пробить» стипендии 10 начинающим литераторам, а двое уже вступили в профессиональный Союз российских писателей. Кроме того, что Наталия Елизарова проводит свои онлайн-семинары, она приглашает в Орёл московских, питерских и других мэтров литературы, встречи с читателями запоминаются надолго. Если честно, в Орле всё, что касается литературы, идёт со скрипом. У нас даже премия имени Ивана Бунина пропала, нет других стимулов для профессионалов. Приходится писать губернатору, он отписывает наши обращения в свои департаменты, где неординарные идеи никого не интересуют.

Взять хотя бы наш просветительский проект «Вечный огонь», который успешно с 2023 года шествует по стране. Тула, Иваново, Тверь, Воронеж, Липецк, Брянск, Самара, Мурманск, Калининград и другие регионы с удовольствием приглашают наш творческий коллектив, потому что мы предлагают и книги, и фильмы о настоящем патриотизме, которые вызывают слёзы у взрослых и осмысление подвига прошлых и нынешних героев у молодёжи. Сейчас в нашем проекте заинтересован российских Север. Все понимают значение нашей бескорыстной новаторской работы, кроме орловских чиновников.

Всё это для меня очень удивительно. Когда-то наш регион славился не только писателями, но и сильным дворянством. Раньше здесь проводилось очень много культурных вечеров, благотворительных мероприятий. Куда всё это делось?

—Вообще куда сейчас молодой, а может быть, и не совсем молодой писатель может прийти со своей прозой? Или, может быть, рабочим вариантом остаются только вот как раз конкурсы или интернет?

— Конечно, конкурсы. У нас жюри очень объективное и авторитетное. Они сразу смотрят, есть ли у конкурсанта задатки. Возможно, кто-то как раньше идет в издательство или журнал с рукописью, где его работу могут принять. Но и на этом все закончится.

На писательском поприще не все так просто. В первую очередь, автору нужна своя аудитория - нельзя писать для всех. Сейчас, например, Достоевского никто не будет читать. Он замечательный и гениальный писатель, но очень сложный для молодёжи, которая вообще не читает ничего. Я советую начинать с рынка – писать даже любовные романы или рассказы. Важно, чтобы вас читали.

Ко всему прочему, чтобы писать хорошие книги, нужно обладать богатым жизненным опытом и собирать наблюдения. Россия - замечательная страна. Я имею в виду территорию и людей. В поездках по России я открываю для себя очень много нового даже в тех районах, где жизнь, казалось бы, остановилась. Мне очень интересно наблюдать за людьми.

Я считаю, что творчеством надо заниматься даже для себя. Выступая перед молодежью, я им всегда советую читать. Кем бы они ни работали, это будет полезным, просто хотя бы потому что они будут грамотно писать. Быть может у них проявится интерес к чтению, и тогда они прочувствуют всю ценность книг. Ведь, погружаясь в книгу, вы осознаете, что автор страдал, недоедал, но написал эту книгу.

Фото с презентации романа "Казнь", источник "Бунинка"

– Сейчас по большому счёту не слышно о местных ярких авторах, способных стать достойными продолжателями пера Тургенева или Андреева. В чём вы видите проблему?

– Вспомните, у Тургенева было Спасское-Лутовиново, у Толстого – Ясная Поляна с крепостными. Почему бы им не писать в таких условиях? А когда ты ходишь на работу, а затем у тебя семейные хлопоты, то сложно заниматься написанием книг. Я, конечно, шучу. Но, как вы понимаете, в каждой шутке.

Я думаю, эту проблему нужно решать на государственном уровне. Во времена СССР у нас был Союз писателей. Его членам предоставляли льготы и оказывали всяческую помощь, создавали условия для творчества. Когда рухнул Советский Союз, всё это упразднилось. Конечно, сегодня пытаются возродить утраченное, но как-то хило и невразумительно. В моём Союзе [российских писателей] 17 человек, и из них половина старше 70 лет. На нищенскую пенсию они просто не могут просуществовать. А на голодный желудок, сами понимаете - не до творчества.

– Геннадий Николаевич, вы известны не только как журналист и писатель, но и как орловец с активной гражданской позицией. Даже вам не всегда удаётся решить с первого раза какие-либо проблемы. Расскажите, почему у вас не опускаются руки в борьбе с чиновниками?

– Просто я себе ставлю чёткую цель не корысти ради. К примеру, мне потребовалось три года, чтобы создать в Орле сквер Артиллеристов. После его появления ко мне подходили ветераны, почётные граждане и удивлённо спрашивали, как мне это удалось. Они тоже обращались к властям, но руки опускались, наткнувшись на, казалось бы, непробиваемую стену. Я же упёрся и дошёл до конца, до помощника президента.

Сквер торжественно открыли в 2015 году. Это муниципальная территория, на которой даже инициаторы ничего не могут сделать без согласования с чиновниками. А они всё больше напоминают «Иванов, не помнящих родства». И не понимают, что когда-нибудь их турнут с насиженного места и будут скулить, что с ними так плохо обошлись. Не понимая, что в жизни есть «правило бумеранга», когда и добро, и зло возвращаются.

Порой доходит до абсурда. Уже после создания сквера, я предложил повесить там QR-код для продвинутой молодёжи. В итоге QR-код в сквере Артиллеристов появился, но его не подключили к информационному сайту. То же самое и в других местах. У нас все инициативы снизу, похоже, наказуемы. До тех пор, пока в кабинетах будут сидеть равнодушные люди, не стоит ожидать каких-либо прогрессивных начинаний. Порой удивляешься происходящему. Впору вспомнить бессмертные сатирические произведения Гоголя, Салтыкова-Щедрина и других прогрессивных писателей.