«Я все еще живой!»: состоялась премьера «Утиной охоты». Пьеса, которая появилась как раз в момент внутреннего застоя

©

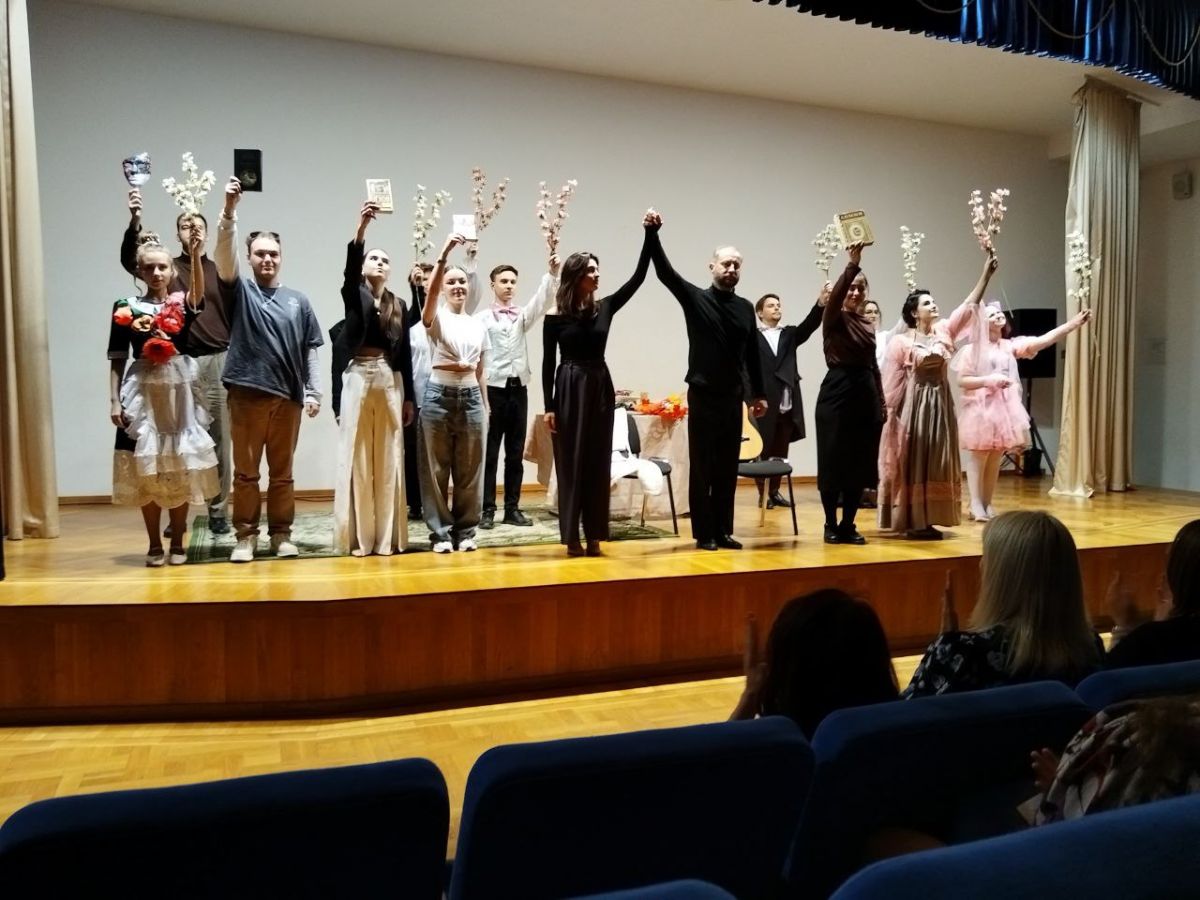

29 апреля театр «Свободное пространство» показал премьеру спектакля «Утиная охота». Пьеса, написанная Александром Вампиловым еще в 1967 году, не только считается одной из самых загадочных и сложных, но и как оказалось актуальной и своевременной в наши дни. Примечательно, что примерно каждые десять лет происходит всплеск интереса к Вампилову. И вот сейчас, кстати, достаточно много спектаклей ставится по всей стране. Орел не стал исключением, а за развитием событий на сцене наблюдал корреспондент «Орловских новостей».

Говоря об актуальности постановки, режиссер Виктория Печерникова отмечает, что Вампилов появляется «в момент внутреннего застоя».

«Скоро будет кризис, или мы уже находимся в кризисе – непонятно. И в этой пьесе особенно резонирует тема потери смысла жизни и судорожного поиска, попытки обрести этот смысл жизни среди друзей, среди жены, среди работы, зацепиться за что-то, чтобы обрести какой-то внутренний комфорт и найти ответ на вопрос: «Зачем я живу?», - отмечает Печерникова.

Вместе с тем, споры о постановке не утихают до сих пор. А главный предмет спора - противоречивый герой Зилов. Кто он на самом деле? «Живой труп»? «Герой нашего времени»? «Чужой среди своих»? А может быть Зилов — это все мы?..

И даже актер главной роли в орловской постановке Валентин Тюрин отмечает, мол «не мне его судить и не мне его оценивать».

Одна за одной меняются сцены из жизни Зилова, где описываются его измены, отношение к друзьям, к работе…

Он равнодушен к беременности жены, даже злится на эту новость, ведь спешит на свидание с другой, а после осуждает за аборт, он манипулирует, обвиняет всех вокруг, и прежде всего супругу, в том, что делает сам, а то, что в семейной жизни главное – доверие и вовсе удивительно слышать из уст Зилова, письмо родителей не вызывает у него никаких эмоций, превращается в бумажный самолетик и улетает в окно. И в каждом его поступке что-то до боли знакомое: Зилов наш друг, муж, любовник, коллега, или мы сами, если снять маску и посмотреть в зеркало и признаться себе в этом. А самый главный вопрос, который заставляет о многом задуматься – счастлив ли тот, у кого, кажется есть все – большая квартира, прибыльная работа, жена – умница и красавица, друзья. Казалось бы, что еще нужно?

Но Зилов не желает видеть друзей, хотя приглашает их «на собственные поминки» «для души», «для полноты счастья».

Но самая большая трагедия этой постановки заключается не в том, чтобы узнать себя или кого-то из своего окружения, хотя это, безусловно, делает спектакль ближе к зрителю, а то, что на сцене мы наблюдаем за самыми настоящими похоронами живого человека, доведенными до абсурда. Представьте себе, что живому человеку присылают похоронный венок, а затем, будто не замечая его, друзья и близкие говорят последние слова, выступая с песнями и пламенными речами будто на концерте под фанфары и аплодисменты. Жутко, страшно, но до мурашек и глубоко – такие эмоции вызывает спектакль. И здесь не только бесспорно хорошая игра актеров, но и работа звукорежиссера, и декоратора, и режиссера по свету. А не кончающийся дождь, который будет лить 40 дней и 40 ночей, только добавляет драмы всему происходящему.

«Все персонажи, так или иначе относятся к Зилову по-разному: кто-то высмеивает, кто-то вопрошает «да что тебе еще надо, у тебя все есть?!». В пьесе отражены взгляды такого сложного человека, который неоднозначно добрый и неоднозначно злой, и может быть, не так уж сильно он аморален, если присмотреться ко всем его поступкам. Но все почему-то решили, что он какой-то страшный злодей. Наверное, потому что он идет против принятых норм обществ, и в какой-то момент его душа восстает. И в этом смысле, он классический герой, очень похожий на Онегина, на Печорина, на всех тех людей, у которых сплин и хандра, которые в какой-то момент начинают вокруг себя разрывать все пространство вокруг себя. Но невозможно существовать в этом состоянии депрессии, если угодно», - так отзывается о персонаже режиссер.

В литературе и театре давно укрепилось понятие «лишнего человека». Но вопрос о том, относится ли к нему Зилов – спорный. Бесспорно, к типичным чертам лишнего человека относятся «душевная усталость, глубокий скептицизм, разлад между словом и делом и, как правило, общественная пассивность». Но, как говорит режиссер Печерникова, ее Зилов – лишний человек для других, но не для себя.

«У него есть в конце слова: «Я живой, я все еще живой! Вы слетелись, вы ждете моей смерти! А я живой!». И он-то для себя очень даже живой, а остальные, да, к нему относятся с мыслью, зачем такие люди в окружении, он только мешает», - говорит режиссер.

И в общем-то, через весь спектакль проходит метафора «утиной охоты», которая заставляет задуматься о многом: птицы живые для тех, кто им машет, а для тех, кто в них целится – они уже давно мертвы…

Елена Торубарова